人手不足解消の方法とは?現状分析から実践的な解決策までをご紹介!

近年、多くの企業が深刻な人手不足に直面しています。労働人口の減少や若者の価値観の変化により、採用活動を強化しても人材が十分に確保できないケースが増加しています。人手不足は売上の低下や生産性の悪化、既存社員の負担増加による離職といった連鎖的な問題を引き起こし、企業経営に大きな影響を与えかねません。

この記事では、人手不足の現状と原因を分析したうえで、多様な働き方の導入、業務効率化、アウトソーシングの活用など、企業規模に合わせて実践できる方法を紹介します。

※ この記事は以下のような人におすすめ! ※

現在の労働力不足の実態とメカニズムを知りたい

労働力を確保するためにはどう対策したらよいか迷っている

BPO導入ガイドや、委託先選定に便利なチェックシート配布中!

資料をお求めの方はこちら

①業務プロセスの見直しによる雑務の自動化

②隙間バイトの活用

③BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の戦略的活用

・まとめ

人手不足の現状と原因の分析

多くの企業が直面している人手不足問題は、年々深刻化しています。まずは人手不足の実態と、その影響について理解しましょう。

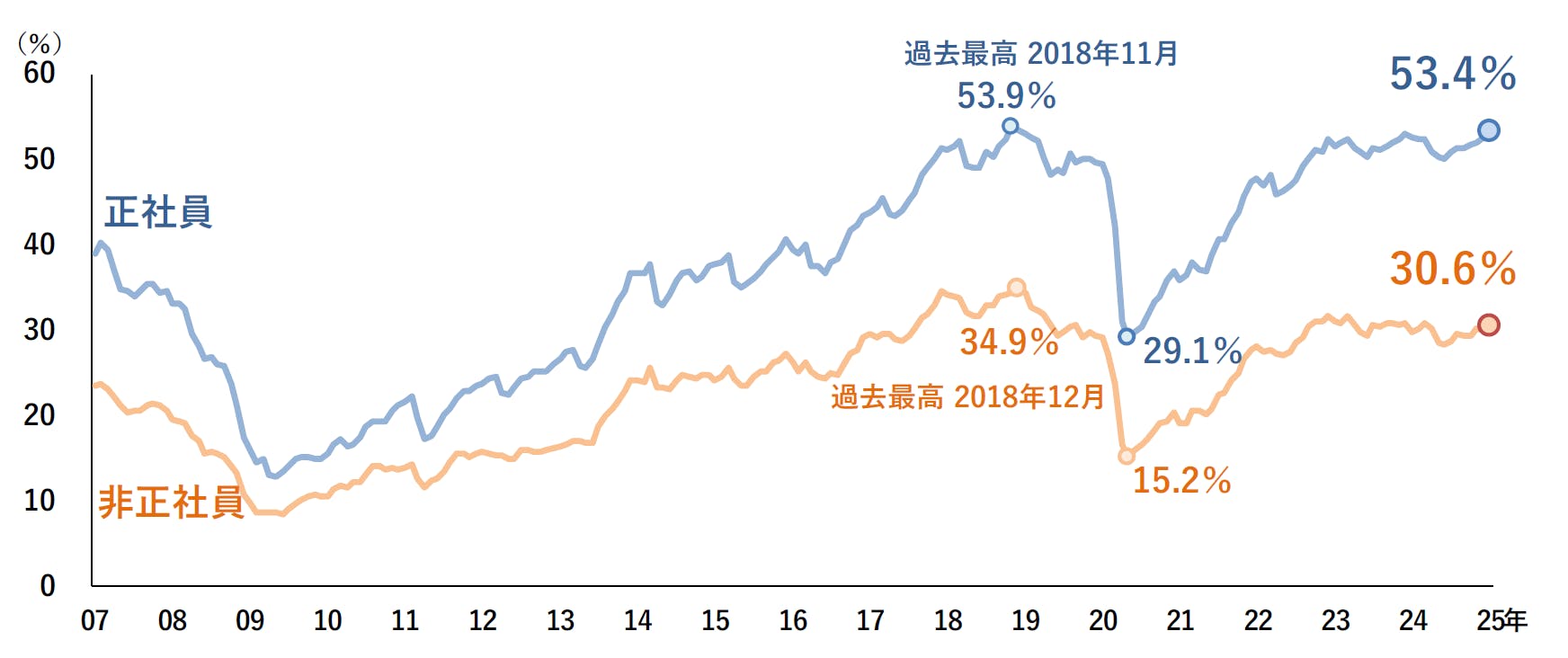

日本における人手不足の統計データと将来予測

帝国データバンクの調査によると、正社員の人手不足を感じている企業の割合は53.4%、非正社員に関しては30.6%と高水準が続いています。コロナ禍で一時的に緩和したものの、経済の回復とともに再び右肩上がりになっています。

引用元:帝国データバンク『人手不足に対する企業の動向調査(2025年1月)』

引用元:帝国データバンク『人手不足に対する企業の動向調査(2025年1月)』

さらに、リクルートワークス研究所の試算によれば、2030年には約341万人の労働力不足が生じ、2040年にはその数が約1100万人にまで拡大すると見込まれており、日本の労働力不足は今後さらに深刻化する見通しです。

労働力不足の要因のうち、同研究所の結果で特に懸念されているのは、現状高齢者の労働参加が進んでいることで、ある程度横這いに保たれている労働力人口(実際に働いている人または働く意思のある人)が、2033年には15歳以上65歳未満の全人口を下回るという極めて厳しい状況が予測されていることです。

加えてこの労働力不足の影響は、実質賃金の上昇という形で表れているとされ、パーソル総合研究所および中央大学が共同研究した「労働市場の未来推計2035」によれば、2023年には1,917円だった時給が、2035年には2,023円にまで上昇すると予測されています。

こうした状況は、少子高齢化や労働人口の減少により、今後さらに加速することが懸念されています。

出典:リクルートワークス研究所『労働力不足社会vol.1 未来予測 労働力はどれだけ足りなくなる?(2023年04月発行)』

リクルートワークス研究所『未来予測2040(2023年03月発行)』

パーソル総合研究所・中央大学『労働市場の未来推計2035』

どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

求人募集しても人材が集まらない根本的な理由とは?

そもそも、人材を確保する努力はしているにもかかわらず、慢性的に人手不足を解消できない…そのようなことはありませんか。採用担当者のなかには、「求人を出しているのに全く応募がない」「面接まで進んでも辞退が相次ぐ」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

冒頭でもお伝えしたように、日本の人手不足の最も根本的な原因は、少子高齢化による労働人口の減少によるものです。

このような状況下では、従来のような「待っていれば人材が集まる」という受動的な採用手法では成果が得られなくなっています。そのため、企業は限られた労働人口の中で「自社に必要な人材を惹きつけるためには何をすべきか」を考え、積極的な戦略が求められています。

もう一つの重要な要因は、企業と求職者の間のミスマッチです。これは単に職務内容や必要スキルのミスマッチだけでなく、働き方や企業文化に関する価値観のずれも含みます。

特に若年層を中心に、仕事に対する価値観は大きく変化しています。現代の若年層は単に「はたらきやすさ」を求めるだけでなく、「成長できるか」「やりがいがあるか」といった価値観も重視する傾向があります。また、以前までは当たり前だった「生涯雇用」といった概念にとらわれておらず、転職に対する抵抗感も薄れていることから、現在の職場に不満があれば転職や独立・起業も視野に入れているケースが多くあります。

そのため、下記の点に配慮しないまま、従来の雇用条件だけで人材を集めようとしても、現代の求職者のニーズを満たせない可能性が高いのです。

<現在の求職者の重要視するキーワード>

・自己成長やスキルアップの機会

・働き方の柔軟性(リモートワークや時短勤務など)

・企業理念や事業の社会的意義

・職場の人間関係や企業文化

・ワークライフバランスの充実度

また、求人広告内の情報不足や表現の仕方によって実際の労働条件との間に生じるギャップもミスマッチの要因と言えます。

例えば、以下のようなケースよく見られます。

・「営業」と書かれていたが実際はテレアポ中心だった(業務内容の齟齬)

・「残業少なめ」と記載されていたが、実際は長時間労働を強いられる

・「月給○万円~」と表記されているが、基本給ではなく各種手当で調整されている(給与体系の不透明さ)

・求人情報では伝わりにくい職場の雰囲気や人間関係

・昇進や成長の道筋が見えない(キャリアパスの不明確さ)

求職者にとって、このようなギャップが大きい場合、採用できたとしても早期離職につながりやすく、結果として採用にかかる費用の損失や人材の定着率の低下を招きます。実態と乖離しない誠実な求人情報の提供と、入社後のギャップを最小限に抑える工夫が必要です。

どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

人手不足解消に効果的な3つの社外リソースの活用方法

人手不足を解消するのは、何も雇用だけではありません。ここでは、3つの社外リソースの特徴と、一般的に必要な費用について解説します。人手が必要な時期やコスト面も考慮しながら、自社に合った施策を選択していきましょう。

1.業務プロセスの見直しによる雑務の自動化

限られた人的リソースを最大限に活用するには、業務プロセスの見直しと自動化が不可欠です。まず業務フローを可視化して「ムリ・ムラ・ムダ」を洗い出し、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入やチャットボット活用、クラウドサービスによる業務効率化、ペーパーレス化などを進めることで、定型業務の自動化による大幅な工数削減やヒューマンエラーの減少に繋がり、コア業務に集中するための時間を確保することが出来るようになります。

ただ、これらの施策を実施するには、

①業務分析を行う(自社で分析、または専門のコンサル会社へ委託)

②どういったシステムが必要かを費用(ライセンス費、クラウドサービス利用料など)も踏まえて決定していく

③予測していた期待効果が得られるかどうかトライアルなどを申込み、シミュレーションする

という流れになると思いますので、即効性はあまり期待できないでしょう。導入検討時は以下の点に気を付けることが重要です。

1.現場の声を聞き取ること

2.実際の業務課題を基に施策を検討すること

3.1や2を段階的に取り組むこと

また、費用についてもツール導入費、ランニング費、導入に関わる人件費など様々なコストが発生すると予測され、予算の確保が難航する場合も考えられます。

2.隙間バイトの活用

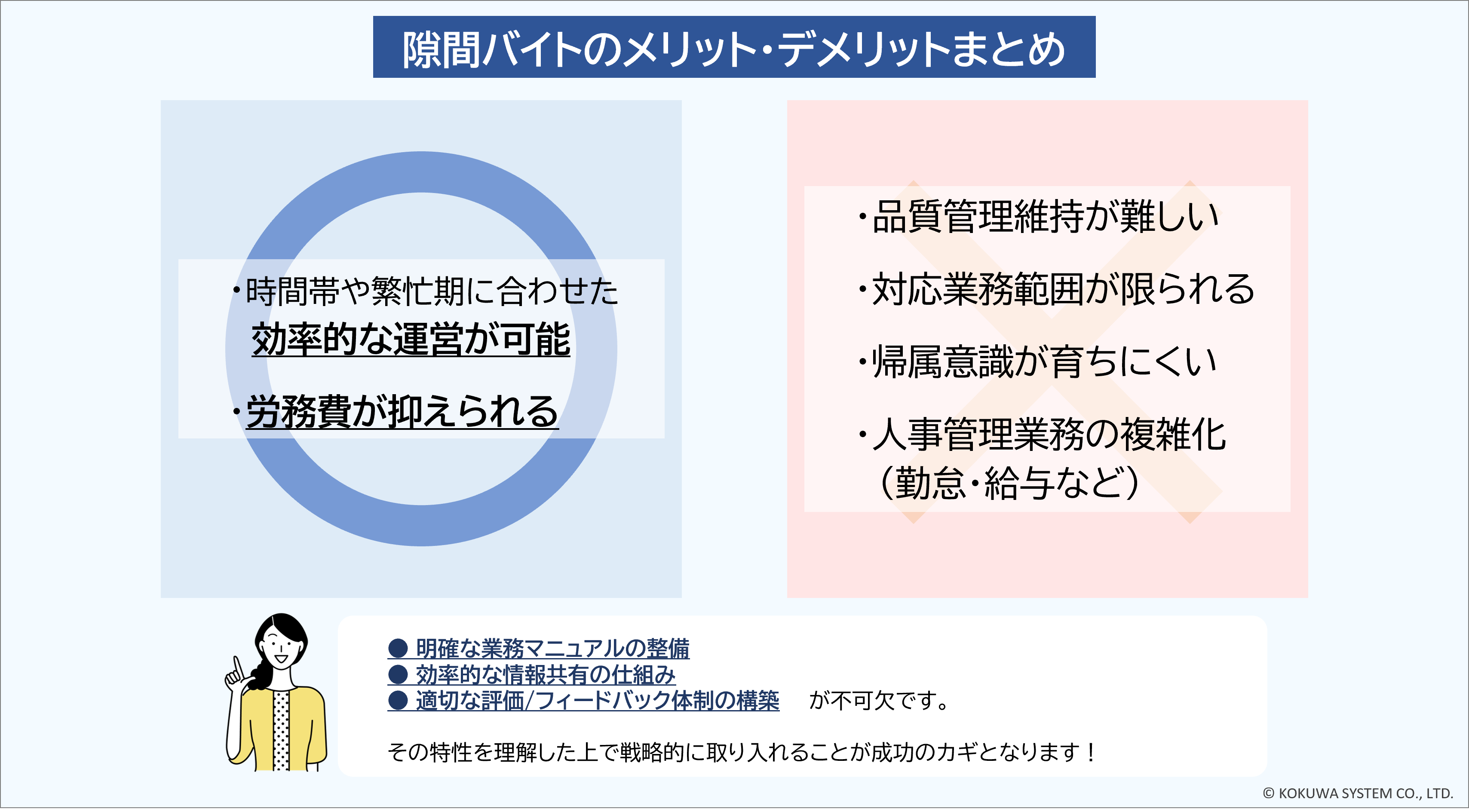

今、人手不足への一つの対応策として注目されているのが「隙間バイト」の活用です。隙間バイトとは、短時間や不定期など、従来の正社員やアルバイト形態では対応しにくい突発的な業務において、労働者の「隙間時間」を活用した働き方を指します。

忙しい時間帯や繁忙期に合わせて必要な人数を調整できるため、効率的な運営が可能な点や、フルタイムスタッフを雇うよりも、労務費を抑えることができるなど、導入の手軽さが魅力とも言えます。

一方で、以下のような課題があります。

● 品質管理の難しさ

短時間・不定期勤務では業務の質にバラつきが生じやすく、一定の品質を維持するのが困難になる場合があります。特に顧客対応やクリエイティブな業務では、統一感を出すことが難しいこともあります。

● 対応業務範囲の狭さ

隙間バイトは勤務時間が限られるため、業務習得や研修に時間を割くことが難しい面があります。結果として、シンプルな業務に限定される傾向があります。

● 帰属意識の希薄さ

短時間・不定期の勤務形態では、企業への帰属意識が育ちにくく、モチベーション維持が難しいことがあります。特に長期的な取り組みが必要な業務では課題となるでしょう。

● 雇用管理の複雑化

多様な勤務形態の社員が増えると、勤怠管理や給与計算などの人事管理業務が複雑化します。そのため、これに対応するシステムや人員が必要になることもあります。

これらの課題に対応するためには、明確な業務マニュアルの整備、効率的な情報共有の仕組み、適切な評価/フィードバック体制の構築などが不可欠です。隙間バイトの活用は手軽で柔軟な人材確保の手段となりますが、その特性を理解した上で戦略的に取り入れることが成功のカギとなります。

どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

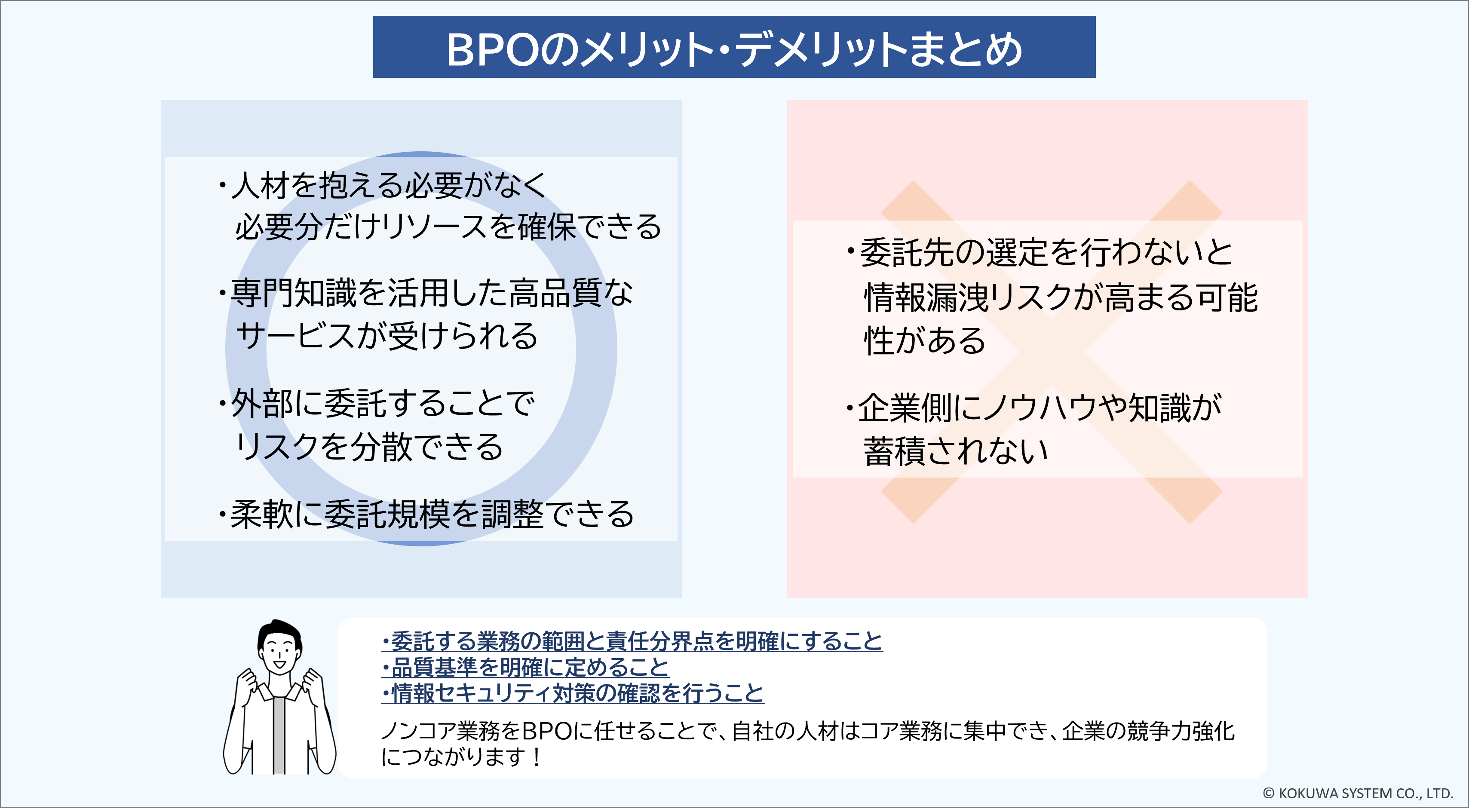

3.BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の戦略的活用

自社で全ての業務を完結させようとするのではなく、アウトソーシングを戦略的に活用することも有効な手段の1つです。特にBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)は、コア業務に人的リソースを集中させるために効果的な方法となります。

BPOの概要については、以下のバックナンバーもご覧ください。

BPOを利用する主なメリットは以下のとおりです。

● コスト削減効果

自社で人材を雇用するよりも、必要な時に必要な分だけリソースを確保できるため、固定費を抑えられます。またスケールメリットにより、単価が抑えられる場合もあります。

業務内容や委託範囲によって費用に幅があるため、自社のリソースを正しく把握し、BPO(外部委託)を適切に組み合わせることでコスト最適化が可能と言えるでしょう。

● 専門性の活用

専門的な知識やスキルを持つBPO事業者に委託することで、高品質なサービス提供が可能になります。

● リスク分散

繁忙期や突発的な業務増に対応しやすくなり、自社のリソース不足によるサービス低下のリスクを軽減できます。

● 柔軟なスケーリング

業務量の増減に合わせて委託規模を調整しやすく、事業の拡大や縮小にも迅速に対応できます。

一方で、適切に委託業者を選定しないと情報漏洩のリスクが高まる可能性があります。そのためBPOを活用する際には、以下の点に気を付けることが重要です。

・委託する業務の範囲と責任分界点を明確にすること

・SLA(サービスレベル契約)で品質基準を明確に定めること

・情報セキュリティ対策の確認を行うこと

まとめ

人手不足の解消は一朝一夕にはいきませんが、これらの対策を複合的に実施していくことで、段階的に改善していくことが可能です。自社の状況や業種特性に合わせて、最適な施策を選択し、計画的に実行していきましょう。

株式会社国和システムは、1982年の創業以来人材派遣をはじめ、BPOや常駐委託(委託先の企業に常駐して業務を遂行すること)といった分野で多くのノウハウを蓄積してきました。

「慢性的に人手が足りていない業務がある」

「突発的に業務量が増えてリソースが不足している」

「属人化している業務を標準化したい」

など、相談からでも結構ですのでぜひお気軽にご連絡ください。

どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

▼こちらの記事も参考にご覧ください

キャンペーン事務局代行の費用相場と4つの選定ポイントを解説!| 株式会社国和システム

キャンペーン事務局代行の費用相場と4つの選定ポイントを解説!| 株式会社国和システムキャンペーン事務局代行をお探しの方向けに、費用相場を詳しく解説するとともに、信頼できる代行会社を選ぶための4つのポイントを紹介します。